水資源保育聯盟以保障個人基本的生存權利為核心宗旨,致力於守護在地水環境。聯盟長期推動水資源保育運動,維護水資源的安全與品質,進而營造健康的生態環境。然而,即便理念清晰、行動不輟,聯盟在倡議推動與行動規劃上,始終面臨一個關鍵困境:缺乏充分且有系統的數據作為支撐。多年來,聯盟仰賴田野觀察、社區回饋及志工經驗來判斷問題,這些資訊雖然貼近在地且寶貴,卻因未經量化或結構化整理,往往難以在與政府或社會溝通時展現足夠的說服力。這也是許多公民團體共同面臨的難題,欲推動政策倡議或教育活動時,往往因「數據不足」而受限,理想難以轉化為更廣泛的社會影響。

遭遇困境,何去何從?

雖然環境部每年皆會發布《環境水質監測年報》,但當聯盟嘗試引用時,卻遭遇挑戰:官方報告多強調監測結果「低於標準」的比例,對於超標狀況僅能從數據的「最大值」略窺一二,難以掌握整體樣態。換言之,這些報告在資訊量上仍顯不足,缺乏足以支撐倡議的客觀數據。因此,數據輔導的角色便顯得尤為重要。雖然聯盟成員擁有豐富的第一線經驗,但在「如何獲取數據」與「如何運用數據」上仍顯陌生;此時,透過公民智慧培力計畫所推動的數據輔導合作,正好填補了這項能力缺口。

相輔相成,一同成長

經過國科會「公民智慧培力計畫」數據輔導員的加入,從資料蒐集出發,帶領聯盟一步步提升數據分析能力,最終讓成員們親手產出專屬於組織的分析報告。在這個過程中,成員憑藉專業經驗,指出應聚焦的分析方向與指標;輔導員則提供分析技術的教學與支援,將想法轉化為具體數據操作與分析成果。兩者互相補足,缺一不可。以輔導初期為例,聯盟在輔導者協助下,雙方選定環境部《全國環境水質監測資訊網》的歷年開放資料作為分析核心。在面對繁雜的檢測指標,便仰賴聯盟對水質議題的深度理解,才能有效篩選出最具污染意義的項目,隨後由輔導員引導成員掌握數據處理、分析與產出的能力。

用數據資料創作創造新視野

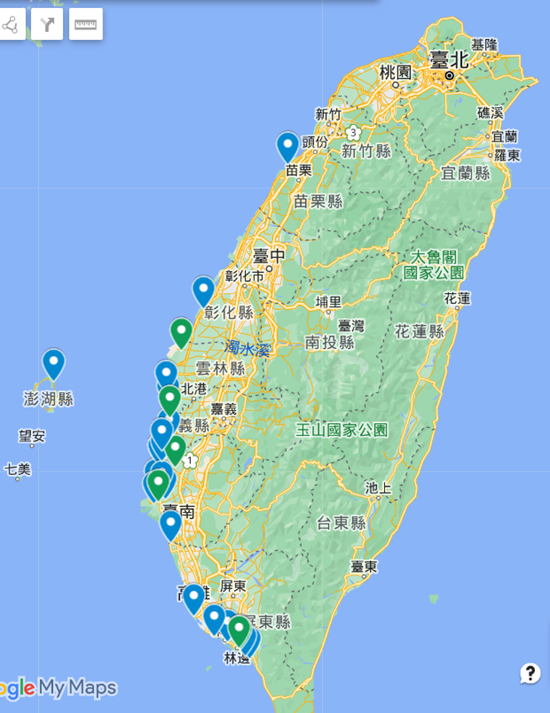

數據分析的過程,往往能讓問題樣態更具體浮現,並填補政府報告的不足之處。聯盟將數據以地圖視覺化後,便能觀察出部分指標因地理位置不同而呈現顯著差異。進一步推敲,發現環境部地下水監測井深度多在10至20公尺之間,因而更容易受到地表活動影響。因此若要準確解讀水質特性,仍須結合當地地質條件,才能釐清可能的污染原因。以導電度為例(圖一),當聯盟將23個數值嚴重超標的測站標記出來後,明顯集中於中南部沿海地區,初步推測可能與魚塭滲漏、海水入侵或鹽田入滲等因素相關。再者,若將選定的監測項目取歷年平均,並據此為各測站排名,則可得出前二十名污染最嚴重的測站(圖二),結果顯示多集中於臺中以南的縣市,其中臺南更佔據七處之多。這些發現,正是官方年報中難以窺見的資訊;唯有親自挖掘原始數據並進行有效的分析與圖表化,才能呈現出如此具體的證據。

滴水穿石,邁向未來

這段歷程讓我們深切體會到,公民組織的數據轉型並非一蹴可幾,而是一個逐步內化的過程。對水資源保育聯盟而言,從最初意識到「缺乏數據的困境」,到如今能熟練運用開放資料,已是邁出關鍵的一步。更重要的是,數據不僅讓他們更精確地診斷問題,也能為其理念爭取到更廣泛的社會支持。展望未來,若聯盟能持續累積數據經驗,深化跨年度的比較與追蹤,其行動將不僅是回應當下,更能逐步邁向長遠的永續發展。這正是數據輔導的真正價值,讓理念有了堅實的基礎,讓行動能走得更遠。